カタロゴ京都は、京都の企業・組織・お店・学校などの歴史を、写真を中心に一冊の本にまとめたもの。

カタロゴ京都は、京都の企業・組織・お店・学校などの歴史を、写真を中心に一冊の本にまとめたもの。

懐かしい写真とともに伝統と歴史をコンパクトで美しい冊子に仕上げます。

■カタロゴ京都制作例一覧へ>>

長岡京・長岡天満宮

京都府長岡京市天神二丁目15-13 TEL: 075-951-1025世代を越えて脈々と受け継がれた天神様

京都府長岡京市に鎮座する神社 長岡天満宮(ながおかてんまんぐう)。 長岡京市は京都盆地の西南部に位置し、主に西山の丘陵地帯からなる風光明媚な地域です。この長岡の地は、平安時代、菅原道真公が在原業平らと共にしばしば足を運んで、詩歌管弦を楽しまれたという御縁で結ばれている歴史深い地でもあります。道真公が大宰府へ左遷された時、「我が魂長くこの地にとどまるべし」と名残を惜しまれ、このとき付き従った中小路宗則が、道真公の死後公御自作の木像をお祀りしたのが、長岡天満宮のはじまりです。天神様がここにまつられてから千百年。大戦をくぐりぬけ、存亡の危機を乗り越え、道真公の魂は文武両道の神として民衆の中に生きつづけました。 ときは平安から21世紀平成となり、長岡天満宮はますます美しく威風堂堂としており、市民にとっては癒しと憩いの場として親しまれ、全国各地からは学問の神様として、多くの人々の参詣が絶えません。

駅から線路を背に西へ。長岡天満宮境内の東に八条ケ池がひろがります。この八条ケ池は、寛永15年(1638)に当時の領主・八条宮が造るように命じた、灌漑用の溜め池です。外周は約1㎞、貯水量は約35,000トンあるといいます。

豊かな池を二分する中堤は参道として使われており、中堤真ん中の石の太鼓橋は加賀前田候の寄進と言われています。

長岡天満宮の入り口正面にそびえる、総御影石製の大鳥居は、平成14年の菅公御神忌1100年大萬燈祭を奉賛して、平成10年10月に奉納された、近隣でも数少ない石の大鳥居です。総高9.75m、笠木12m、総重量50トンにもなります。

また、八条ヶ池付近は四季折々に異なった表情を見せ、春はソメイヨシノや群生するキリシマツツジ、秋は紅葉庭園の「錦景苑」、冬の雪景色と参拝客や地元の人々の目を楽しませてくれる憩いの場となっています。

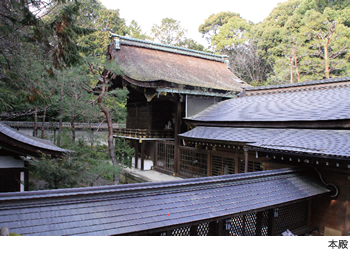

格式ある佇まい

本殿は昭和16年(1941)に、平安神宮社殿(京都市左京区)を拝領移築したもので、素木の本殿は端正で丈が高く、美しい姿をしています。設計は明治28年、建築家伊藤忠太氏(1867-1954)によるものです。三間社流造(さんげんしゃながれづくり)、檜皮葺(ひわだぶき)。屋根が反り、正面側が長く伸びているのが流造の特徴です。 拝領とはいっても、解体移転造営費用は当時桁違いの大金であり、長岡天満宮にとっては一大事業でした。

長岡天満宮の手水舎は大正末年頃、京都府古社寺の技師亀岡松吉氏

(1865-1922)の設計です。繊細な彫刻装飾が特徴で、

今後日本の神社の手水舎にはめったに出現しないといわれる貴重なものです。

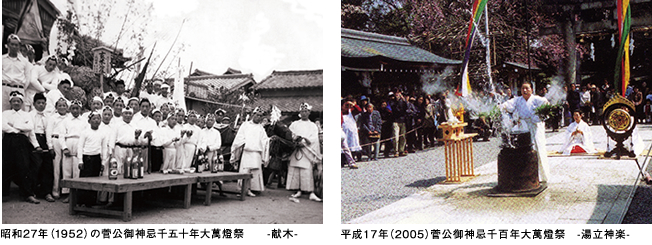

厳かな祭事

長岡天満宮では、式年祭である萬燈祭をはじめ様々な祭事が行われています。萬燈祭はもっとも重要な式年祭で、数多くの燈明をともして神前に供えるもので、戦後は、25年ごとに「萬燈祭」50年ごとに「大萬燈祭」が執行されています。

この大祭は、戦後の混乱もようやく落ち着きを取り戻しはじめた昭和27年(1952)4月に斎行された。神賑行事は4月24日から27日までの4日間にわたって行われ、参拝者でにぎわった。当時は娯楽が少なかっただけに、人びとのまつりへの期待がうかがわれる。

平成17年(2005)の菅公御神忌千百年大萬燈祭は、実行委員を中心に数年の歳月をかけて準備され、大祭期間は3月23日より4月1日までの10日間でした。

大祭期間の主な内容は、①萬燈明(毎日朝夕500灯、計1万灯の灯明の献灯)、②旧儀の祭興、③式年大祭の斎行、④氏子の献木行列・稚児社参、⑤連歌奉納、⑥湯立神楽など神賑行事です。

平安時代

901年(延喜元年)

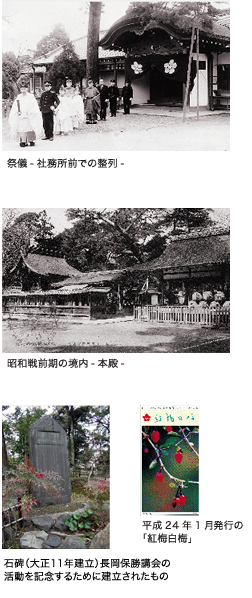

菅原道真公、大宰府へ左遷され、菅原氏の一族である中小路宗則、西小路祐仲、東小路祐房が随行する。 903年(延喜3年) 2月25日、菅原道真公 大宰府で死去。宗則らは、道真公自作の木像を拝領し長岡天満宮のもととなる社を奉斎する。 江戸時代1617年(元和3年) 八条宮家、乙訓郡開田村を所領とする。 1638年(寛永15年) 八条宮智仁親王によって八条ヶ池が築造される。 1676年(延宝4年) 八条宮家によって開田天満宮の本社・末社が造営される。(長岡天満宮は、もと開田天満宮) 1802年(享和2年) 菅公御神忌九百年萬燈祭斎行 明治・大正1871年(明治4年) 明治政府より寺社領の上地が命ぜられ、10万余坪の社地は2万余坪となる。 1902年(明治35年) 菅公御神忌千年萬燈祭斎行 1910年(明治43年) 天満宮の維持組織として長岡保勝講会が組織される。 1916年(大正5年) 長岡天満宮と改称 1923年(大正12年) 府社に列格、府社長岡天満宮となる。 昭和・平成1941年(昭和16年) 平安神宮旧本殿社殿を移築 1952年(昭和27年) 菅公御神忌千五十年萬燈祭斎行 2002年(平成14年) 菅公御神忌千百年萬燈祭斎行 |

|